|

| 「ジャコメッティの彫刻のような」宇宙人案(左)。スタッフの間では電力のキャラクターに似ていることから「レディキロワット」(右)と呼ばれていた。キューブリックは気に入っていたそうだ |

|

| 「エナジーマン」と呼ばれた宇宙人案 |

|

| 「TVマン」と呼ばれた宇宙人案 |

|

| 「ジェリーフィッシュ(クラゲ)」と呼ばれた宇宙人案。これらはスリット・スキャンによって作られた |

|

| 「ガーゴイル」と呼ばれた宇宙人案。制作にはキューブリックの妻、クリスティアーヌも手伝った |

|

| テスト撮影された「ガーゴイル」。ガーゴイルには「怪物」という意味もあり、それはクラークの小説『幼年期の終わり』を想起させる |

|

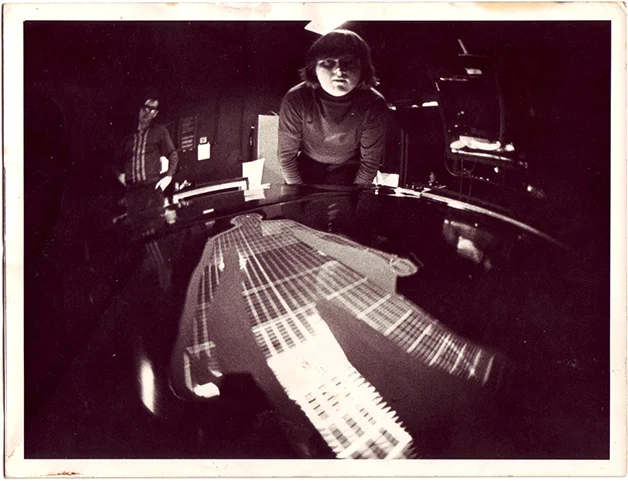

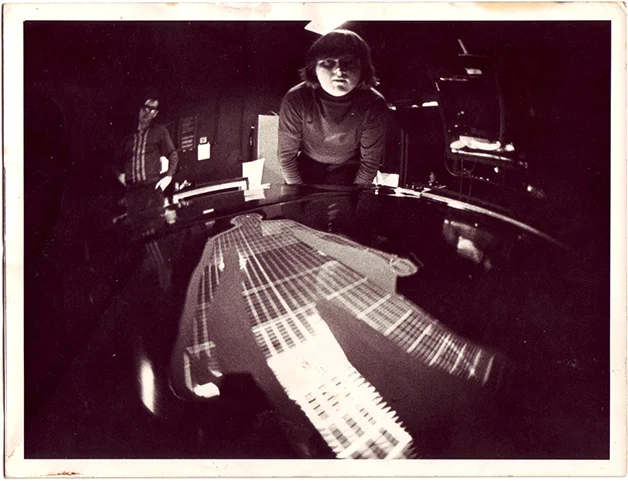

| ブルース・ローガンによって試作中のグリッド状の宇宙人 |

|

| 「ポルカ・ドットマン」と呼ばれた宇宙人案 |

|

| 「ポルカ・ドットマン」を演じたダン・リクター。リクターは猿人「月を見るもの」も演じている |

キューブリックは『2001年宇宙の旅』に宇宙人(異星人・エイリアン・地球外知的生命体、人類の上位的存在)を登場させようと公開ギリギリまで粘っていたというのはよく知られた話です。その登場シーンは「スターゲート・シークエンス」でした。このシークエンスは(1)ワームホールによる空間転移シークエンス、(2)星の誕生・銀河の誕生、もしくは生命の誕生シークエンス、(3)地球外知的生命体との遭遇シークエンス、(4)原始惑星の誕生シークエンスと続き、やがてボーマンは「白い部屋」に到着します。つまりボーマンは「宇宙空間を光速以上のものすごい速さで移動しながら、宇宙が誕生し、宇宙人と遭遇し、その力によって惑星(世界)が誕生する」というプロセスを目撃するのです。そうなると「スターゲート・シークエンス」は、映画のテーマに関わる重要なシーンの連続ということになるのですが、CGのない当時、キューブリックが求める映像のクオリティと映像表現を両立させるためにはあいまいな表現にならざるを得ず、現在に至っても正しく理解されているとは言い難いのが実情です。そして、その「あいまいさ」にさらに拍車をかけたのは、このシークエンスに「宇宙人が登場しない」からなのです(例外的に

「マインドベンダー」シーンで抽象的に登場してる)。

共同で原案やストーリーを担当したクラークは、意固地になって宇宙人を登場させようとするキューブリックのこの試みには冷ややかで、自著『失われた宇宙の旅2001』で

「人間より数百万年も進んだ生物を、その活動ぶりから、生活環境、できることなら肉体的特徴にいたるまで描写し、スクリーンに映し出そうというのだ。これは原則的に不可能である」

と記しています。キューブリックがここまで異星人に固執した理由の一端に、カール・セーガンの存在があるかも知れません。この天才天文学者は後にTV番組『コスモス』のパーソナリティ(テーマ曲は『ブレードランナー』で有名なヴァンゲリス)で名を馳せ、映画化された小説『コンタクト』では、この「宇宙人をどう登場させるか問題」を秀逸な方法で(まあ、途中で読めてしまうのですが)回避しています。そのセーガンにキューブリックは意見を求めたところ「宇宙人は描かずに観客に想像させたほうが良い」と提案。しかしキューブリックはセーガンの態度がよほどお気に召さなかったようで「二度と会いたくない」と毛嫌いしていました。どうしても宇宙人を登場させたいと考えていたキューブリックは、大嫌いなセーガンの案に屈したくないという意地もあったのかもしれません。

キューブリックはインタビューで「最後になって見込みのあるアイデアが出てきた」と語っていますが、それは上記の「ポルカ・ドットマン」でした。おそらく白黒反転させ、スターゲート上にドットで描かれた人のシルエットを写しだそうとしたのだと思いますが、後の『トロン』を思い出させるこのアイデアも、時間的に余裕がなくなってボツになりました。もし時間があったとしても、このアイデアもボツになった可能性が高いと思います。結局のところ人が演じている(中の人は「月を見るもの」を演じたダン・リクター)ことはまるわかりで、その程度のクオリティにキューブリックがOKを出すはずがないからです。スターゲート・シークエンスには宇宙人の他にも「都市」や「宇宙船(UFO)」登場させる予定でした。そのひとつであり、小説版にも登場する「紡錘型宇宙船」についてはこちらで記事にしました。

キューブリックは「今まで誰も説得力のある宇宙人を描けていない」ことに着目し、「自分ならやり遂げてみせる」という野心を持っていたことは確実です。しかし最終的にこの試みは「想像できないほどのものは、想像できないことが明らかになった」と断念され、それが正しかったことはクラークやセーガンが語った通りです。何よりも宇宙人を具体的に描写しなかったことで、『2001年…』が映画史上に燦然と輝き続ける傑作として、今に語り継がれている事実がそれを証明していると言えるでしょう。

以上のことからわかるのは、キューブリックが安易に「妥協」や「迎合」してしまえば、『2001年…』が映画史上に残る傑作どころか、安っぽいトンデモSF映画に堕ちてしまっていた可能性があったということです。キューブリックの「完全主義」の「完全」とは「完璧(間違いが全くない)」を求めることではなく(実はキューブリック作品にはいくつもミスがあるし、それを知りつつもそのテイクを採用しているフシがある)、「(安易に)妥協しない」、つまり「(どんなに人に嫌がられようとも)徹底的にこだわり抜く」ことだということが、よく理解できると思います。誤解を生みやすい「完全主義」という言葉を当ブログではなるべく使わないようにしていますが、ネット上に溢れる「解説記事・動画」でさえ、この事実を正しく認識していないというのは憂慮すべき事態です。一人でも多くの方がこの事実を正しく認識して頂けるように願ってやみません。

(引用・参考:2001italia.it/2001: The aliens that almost were)

.jpg)